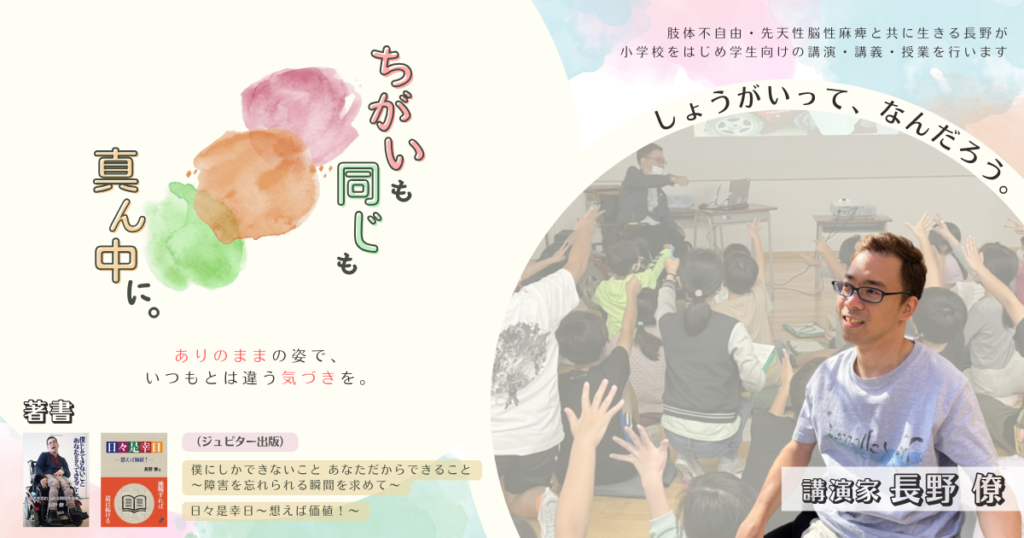

長野 僚…Try Chance代表。執筆家・講演家。

大学卒業時に小学校教諭一種免許状を取得した社会福祉士。書籍は大学の入試問題に採用され、赤本に掲載された経験を持つ電動車椅子ユーザー。

現在は小学校を中心に、これから大人になっていく子どもたちや、社会に羽ばたいていく学生の皆さんに向けて、幅広く授業や講義・講演を行っています。

もちろん、社内研修など企業様からのご依頼も賜ります。内容は共通して「福祉や車椅子」に関して、「障害理解や受容」に関するものが多いです。

次いで「バリアフリーやユニバーサルデザイン」といった、共生社会を構築するための具体的なテーマが多いように感じます。

私たちが生きる社会は「多様な人々」の集合体であることが、個々のご依頼からも分かりますね!

そして、こうしたテーマを学校教育に当てはめた時、やはり「総合的な学習(探求)の時間」や「道徳」教育として実施することが圧倒的に多いです。

いずれにせよ、僕がこれまで培ってきた経験や目線を活かしながら、聴き手の気持ちに寄り添ったスタイルで心を込めてお話し(対話)させていただきます。

だからこそ、(学校の授業として実施する場合には特に)、事前の打ち合わせを大切にしています。学校やクラスの雰囲気、先生の想いや学習目標など、日常の様子と併せてお聴かせいただければ幸いです。

※引き続きオンラインでのご依頼や企業研修などのご相談も積極的に受け付けております!

プロフィール

1988年生まれ。肢体不自由・先天性の脳性麻痺・身体障害者手帳1種1級。Try Chance代表、2023年7月〜 株式会社ePARA所属(兼eスポーツプレイヤー)。

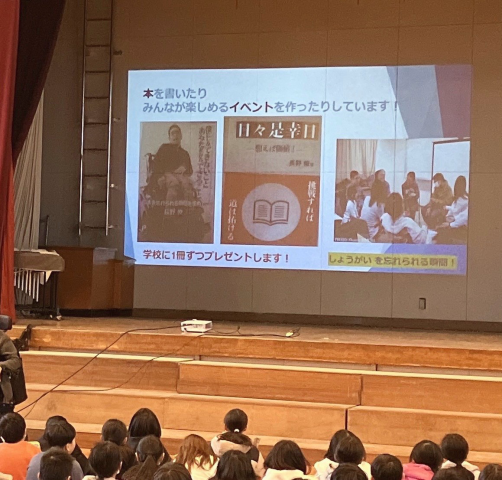

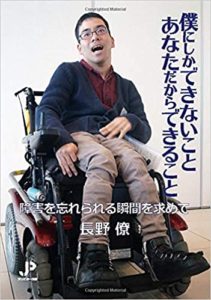

筑波大学附属桐が丘特別支援学校卒業、大東文化大学 文学部教育学科 卒業。第1種教員免許状取得。「東京都指定居宅介護事業所」(障害)に、正規職員兼利用者として入社、社会福祉士取得。2017年7月『障害を忘れられる瞬間』を掲げフリーランスに。2018年12月、障害平等研修(DET)フォーラム ファシリテーター養成研修修了。2019年4月、ジュピター出版株式会社より「僕にしかできないこと あなただからできること~障害を忘れられる瞬間を求めて~」を出版。2021年8月に2冊目となる『日々是幸日ー想えば価値!ー』を相次いで出版。

現在は学校講演やメディアでのライティング、日々の情報発信や各種イベント出演など、継続的に活動を行っている。

| 住んだことのある地域 | 所沢市・練馬区・清瀬市・さいたま市 |

|---|---|

| 講演料 | お問合せください (※基本的に有償でお受けしております。やむを得ない事情のある場合には、別途直接ご相談ください。) |

講演内容やオンライン講演会についてもお気軽にお問い合わせください。

ご依頼をいただいた後、実施時期や講演内容について、できる限り打ち合わせさせていただきたいと思っています。

可能な限り皆様のご要望に沿った形で実施するため、こちらから質問させていただくこともあるかもしれませんが、ご協力の程よろしくお願い致します。

講演・授業で大切にしていること

「聞いてくれた人に伝えたい、感じてほしいこと」

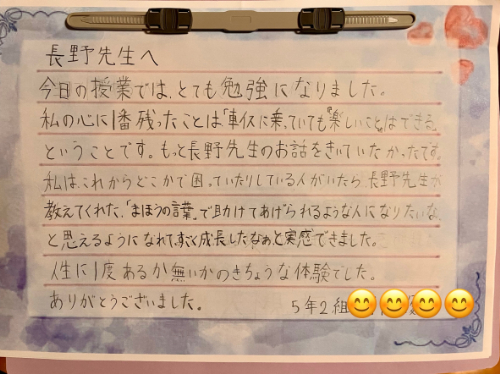

- 人とちがっていてもいいんだよ。悩んでいてもいいんだよ。

(それが”ふつう”なんだよ!) - 困ったことがあったら早めにSOSを出していい。

人に頼ることは決して恥ずかしいことじゃない。 - 『助けられた経験のある人は、いつか必ず助ける側に回るから!(大丈夫)』

・長野が頑張っているから私も頑張らなきゃ!

ではなく、

・今ここにいる長野も色々あったんだな。私もきっと大丈夫!

そんなふうに思ってもらえたら、と思い活動しています。

私は今からもうずいぶん前、大学卒業と同時に、小学校教諭一種免許状を取得しました。

もちろん、ピアノとプールの実技は今でも避けて通れない難関ですが、当時は東京都の小学校に限って国家試験から除外されていたため、昔から子どもが好きだった私は「学んだ証を残したい(頑張れば証明できる)!」と思ったのです。

それでも、これまで教師として現場に立つことをしなかったのは、やりがいと大変さを自分なりに理解しているからこそ。「(災害や防犯など)何か不測の事態があった時に、自分は子どもたちを守ることができるのか」を冷静に判断した結果。

結局(更新講習の対象から外れ)2021年3月でその効力は一旦失効していますが、いつかの御縁に備え、何より今を大切に、「1つの学校にいないからこそ、より多くの子どもたちに会える」という喜びを持ち続けながら、これからも活動を続けていきます。

大切にしていること

①いつもそこに映像が浮かぶ授業を!

「まるでその場にいるみたい・・・!」

そんなふうに思ってもらえるような空間づくりや展開を大切にしています。

そのために欠かせない、表情(の変化)やテンポ(の良さ)、(メリハリのある)間合いや抑揚のある話し方。

先天性の脳性麻痺がある私には正直難しい部分もあるのですが、お仕事をいただく以上はプロ意識をもって日々、試行錯誤を続けています。

皆さんの前でお話しするエピソードを経験しているのは、当然私だけですから。「ちゃんと皆さんも想像できているかな?」「頭の中に世界観を描けているかな?」ということは、常に意識するようにしています。皆さんの表情や仕草、言葉でのリアクションからたくさんのヒントをいただくとともに、躍動感ある授業づくりを心掛けています。

大切にしていること②

書く時=対話する、話す時=フワッと届ける。

授業や講演などをさせていただく際には、「目の前にいる相手の心にフワッと届ける」

そんなイメージを持っています。なぜなら皆さん自身もたくさんの経験をしているから。

僕の講演を聴く中で、もしかしたらご自身の辛い経験を思い出してしまうことだってあるかもしれない。

だからこそ、「僕はこうでした。あなたはどうでした(どう思います)?」と優しく語りかけるようなスタンスでいたいと思っています。

書く時の対話する、というのも同じで、「相手の顔が見えないからこそ、(まるでそこに読者がいるかのように対話する」

どちらも、一方的で上から目線にならない、ということです。

授業動画

授業デモ音声(サンプル)

どのような授業を行っているのか、参考として小学校向けのデモ音声を掲載します。

講演テーマ例・長野がお話できること

- ちがっていてもいいんだよ!

- みんなに言ってもらえると嬉しい”まほうの”言葉

(※この2つは主に小学生向け) - 相談することの大切さ、SOSの出し方

- 助け合いの循環について

- 学生時代について・・・人見知りだった過去と、(相手の)「気持ちのハードル」に気付いたきっかけなど。

- 会社員時代に培ったこと。

- なぜフリーランスになったのか。

- 今、仕事をする上で大切にしていること。

- ”自分”との向き合い方

- うつ病発症と、克服までの道のり

- ヘルパーとの向き合い方 など

講演歴

これまでに、特別支援学校、小・中学校、高校、大学・専門学校や各種セミナーに至るまで、本当に多くの皆様からご縁をいただき、少しずつ着実にフィールドを広げてきました。

それでも、人生をかけた大きな夢「全国を旅しながらの講演活動を通して、1人でも多くの子どもたちを元気にしたい!」というゴールはまだまだ先。

これからも皆さんにお力添えをいただきながら「僕にしかできないこと」を精一杯行っていきます。

2024年

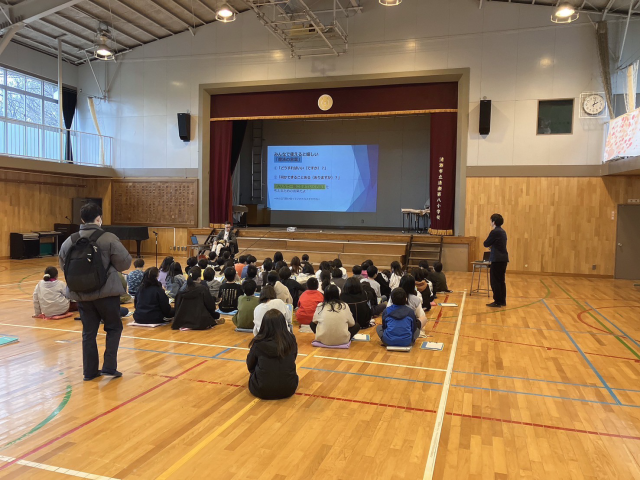

2024年2月 清瀬市立清瀬第八小学校 4年生

つい1年前まで拠点を置いていた地区、そして実は初めての行政(※社会福祉協議会)を介しての依頼は、やはり「障害や多様性のある方々との接点を、(もっと身近に)子どもたちに作ってあげたい!」でした。

ここは今こそ『ちがいも同じも真ん中に〜しょうがいってなんだろう?〜』を生かす時!

今回も以下の構成で行いました。

- 「ボクのこと見てどう思う?」(※同様の質問を最後にも)

- 車椅子でもできるスポーツ(eスポーツの紹介)

- ボクと一緒にスポーツするには?(※本文)

- ふだんの活動…ボクにできること、できないこと(※クイズ形式)

- 1人暮らしのリアル…ヘルパーを使った生活

- 「どんな毎日になってほしい?」(※障害理解)

- 明日から使える「魔法の言葉」

「障害者に優しくしましょう!」のような画一的で、みんなが一方的にやってあげなきゃいけないというような展開には絶対しないのが僕のこだわり。

終了後、校長先生からも「困難さや悩み、不安や嫌なことが障害。これならみんなもあるよね!」という話を聴いて、ストンと自分の中に落ちました^ ^というお言葉をいただきました。

みんなも(周りの人に)頼っていいんだよ。その時に困ったら【魔法の言葉】を思い出してね!

翌週の車椅子体験に備え、社会福祉協議会のスタッフにも見守られながら臨んだ今回。

そのエッセンスは子どもはもちろん、大人にも伝わったようです。

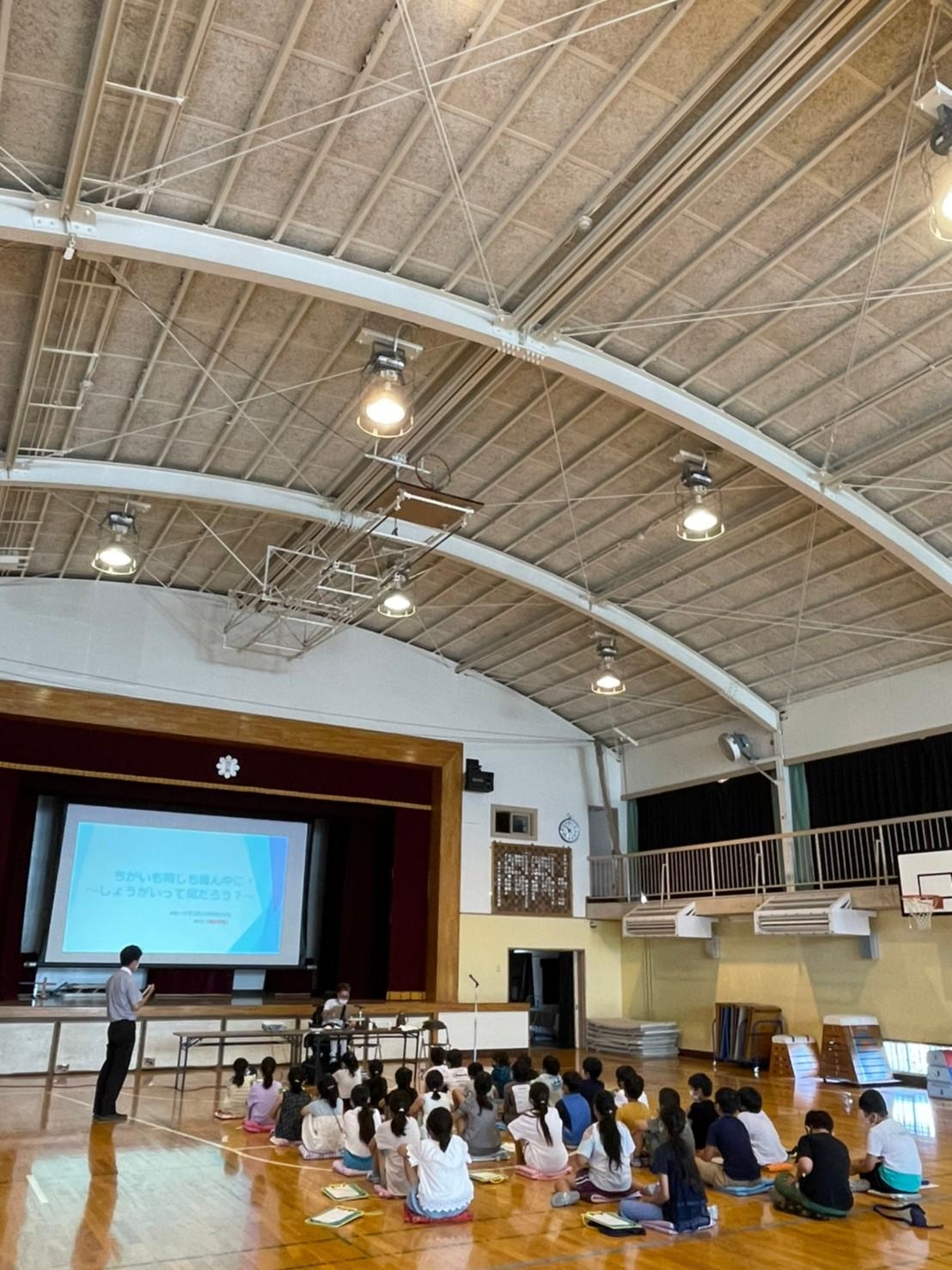

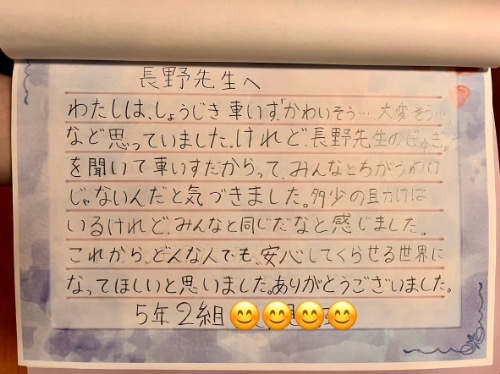

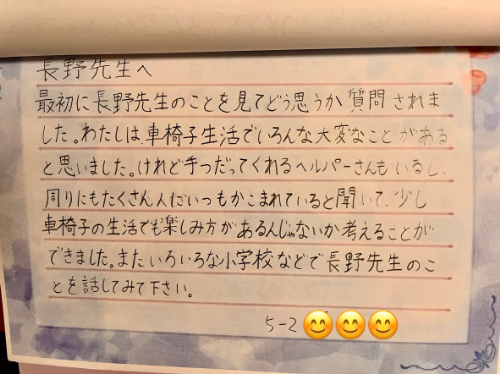

2024年2月 久喜市立本町小学校4年生

「障害者スポーツをしてみたけれど、あまりうまくできなかった」

「当事者から直接話を聴きたい」

後から聞いた話によれば、4年2組の子どもたちが障害者スポーツについて調べ、1組の子どもたちが当事者の方を自分でリサーチして実現した今回の講演会。

体育館に集まった60名ほどの子どもたちの瞳は、みんなキラキラ輝いていました。

加えて、6年生の車椅子の女の子に、学年を越えて保護者の方まで。

- 「ボクのこと見てどう思う?」(※同様の質問を最後にも)

- 車椅子でもできるスポーツ(eスポーツの紹介)

- ボクと一緒にスポーツするには?(※本文)

- ふだんの活動…ボクにできること、できないこと(※クイズ形式)

- 1人暮らしのリアル…ヘルパーを使った生活

- 「どんな毎日になってほしい?」(※障害理解)

- 明日から使える「魔法の言葉」

完全に確立し、自信を持ってお伝えできるようになってきたこの年代への多様性を認め合う授業。

引き続きブラッシュアップし、もっともっと楽しく届けられるように頑張って行きます。

写真・動画の撮影を快諾して下さった学校関係者の皆様に、改めて感謝申し上げます!

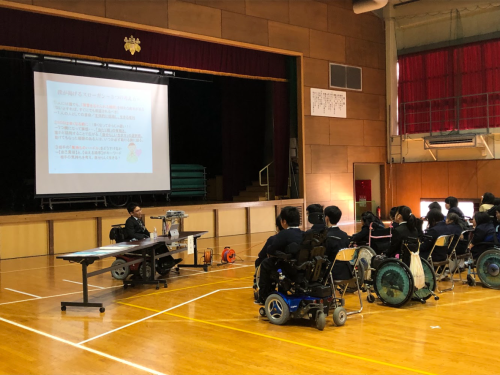

2024年2月 叡明高等学校1年生 進学クラス 約400人

先週に引き続き叡明高等学校へ。

今日も1年生、進学コース10クラス。合わせて400人超え!!

2日間で700人の生徒に声を届ける。本当に貴重な機会に感謝。

(※1限だったため、学校にいる間は雪の影響も受けずに済みました)

そしてこの日はご覧のように、心強い相棒を連れて行きました。なんと昨年7月に講義を行った早稲田大学人間科学部の学生が「ぜひ一緒に同行したい!」とのことで、急遽でしたがサポーターの任を軽やかに果たしてくれました。

私の依頼を快諾してくれた叡明高校の皆さんは言わずもがなですが、出会ってから半年以上にわたってずっと私の活動を注視し、志高く対話を続けてくれた彼の心意気には感服。

だからこそ、急遽「(グループワーク後に発表する)生徒たちのもとへマイクを届けて!」とお願いし、同じ空気を共有してもらいました。もしかするとそこでは、同世代の彼らたちにしか分からない対話が生まれていたかもしれません。

写真ように立派な会場で、満席の生徒たちに僕が伝えたかったこと。それは「他人事は自分事(なのかもしれないよ)」ということでした。

困難さや悩み、不安や嫌なことはみんなが持ってる。みんなだってSOSをどんどん出していい。

人はちがうからこそ価値がある。本当に説得力を持って話せるのは自分が経験したことだけだからね…!

皆さんのありのままの姿を大切にした先に、いつもとはちょっと違った気づきを授けられていたなら幸いです。

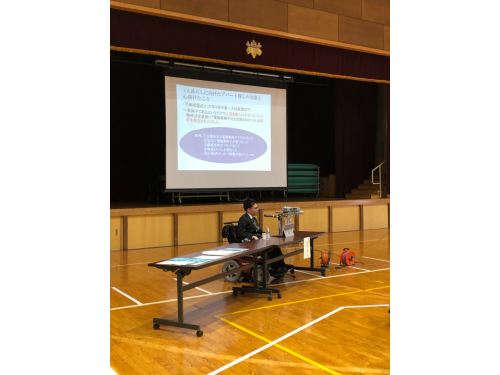

2024年1月 叡明高等学校1年生 特類型 約300人(※前半)

今回のご依頼は埼玉県越谷市、レイクタウンに程近い私立のマンモス高、叡明高等学校での2週連続講演!

初回となったこの日は生徒さん300人ほど(9クラス)に、教職員の皆さんの研修も兼ねたいということで、総勢約330人の皆さんに聴講していただきました。

2日間共通の授業、大きなテーマは『他人事は自分事ー助け合い・支え合いを考えてみるー』

今から約1年前、昨春にご依頼いただいてからというもの、今日まで担当の先生とたくさんのやりとりを重ね、迎えた本番。

生徒の皆さんの緊張と先生方の期待、それに伴って高まる責任感と高揚感。そんなものが重なり合う時間でした。

前半は15分の講演パート。

障害をぐっと身近に、他人事から自分事に転換しつつ、「悩んだことや困っていることがあったら、みんなももっと気軽に誰かを頼っていいんだよ!」

・人はちがうから助け合える。

・だからこそ、みんなの想いに価値がある。

そんなことを伝えました。

後半のグループワークは『長野を(明日から)転校生として迎える時に、叡明高校で変えた方がいいと思うところはどこですか?』

先生方と知恵を絞った考案の身近な話題が功を奏し、活発に議論が行われました。

最初こそ、スロープをつける・エレベーターを増やすといったハード面を中心に話をしていた生徒たちでしたが、次第に「今の(ありのままの)自分が明日からできることってなんだろう?」と、よりミクロの視点まで考えることができるように。

そんな軽やかな思考の広がりが印象的でした。

ーーーーー

さぁ来週は後半組の1年生と対話します!

次回はどんな化学反応が起こるのやら…。

乞うご期待!!

2024年1月 日本財団ボランティア向けセミナー 私にもできるサポート!(※社会人向け)

先日は委託先から日本財団主催の研修講師に抜擢していただいたので、夕方から品川に出向き、オンラインでお話しさせていただきました。

『ボランティア向けセミナー 私にもできる!サポート!〜車いすユーザー編〜』

ということで、ボランティア初心者、また未来のボランティア実践初心者向けにお話しさせていただきました。

車椅子の種類やそれぞれの利用者の特長、困り事の一例などを寸劇を交えてレクチャーしました。

ーーーーー

近年は1から単独で創り上げ、対話をすることが多かった身。

あらかじめ台本があり、決められた時間内できちっと収めるのは、逆に難しいなぁと再認識したり。

多くのスタッフの方々の”最後の砦”として皆様の前に立つプレッシャーを、久々に感じた60分でした。

関わって下さった皆様ありがとうございました!

※写真は本番前のリハの様子

2024年1月 ふくらむフクシ研究所主催トークライブ2024

昨年12月に開催したRyo室空間『ここちよい関係性の育み方』に出演して下さった小坂圭亮さん、田中美奈さんのご紹介により登壇に至った今回のトークライブ。

ふくらむフクシ研究所発起人の藤本遼さんとの出会いってまだわずか4ヶ月。

昨年の9月に(埼玉県)草加市のコミュニティにお誘いいただいて以来、もの凄いスピードで良質なご縁に恵まれています。今回はその恩返しの意味も込めて。

一緒に登壇したブラインドコミュニケーターの石井健介さんは全盲でラジオパーソナリティを務める2児のパパ。1日がかりで3セッション、そのトップバッターを当事者の2人(と聴き手の大森さん&リュウガくん)で務めました。

我々の役割は「関わりのハードルを下げること」ということで、(オンライン)打ち合わせの段階から石井さんと意気投合!大変なことはあるけれど、日常をとにかくポップに、真実を笑顔で伝えることだけを心掛けて、90分を会場を巻き込みながら創り上げていきました。

その他当日の様子はブログ(note)をご覧ください。

https://note.com/ryonagano/n/nfd1f998abed6

これからも「障害を忘れられる瞬間」を丁寧に届けていきます。

2023年

2023年11月 吉川福祉専門学校

10月の2年生に続き、今回は1年生の皆さんに向けてお話しさせていただきました。

①仕事

②生活

③困り事

授業の柱は変わりませんが、まだ入学して半年あまり。2年で介護士(介護福祉士)のいろはを習得するとはいえ、先輩たちとは知識も現場経験も異なる彼らに、どんなリアルを見せようか。

「自分は関わりの入口でいい」

僕が授業で届けたいのは”現場の厳しさ”ではありません。それは否が応でも実習や普段の座学で各々が体感するはず。

僕はむしろ、そんな時のストッパーになりたい。

「あの時長野が〇〇って言ってくれたな。よし、もうちょっと頑張ってみよう!」

そんなふうに”誰かにとっての痛み止め”になれたら、これ以上嬉しいことはありません。

そんなわけで、今回は興味をそそるeスポーツの話を厚めに、コントローラーを持つ手の動きから障害特性を伝え、講義中に水分補給をしながら発声の悩みを吐露するなど、対話と笑いを意識した90分。

「気持ちが楽になった」という感想をくれた方も多かった今回。1人でも多く現場を楽しみ、どこかで再開できることを願ってやみません。

※お写真・動画のご提供ありがとうございました。

2023年10月 吉川福祉専門学校

来春に卒業を控えた2年生28人への講義。

『先天性重度障害者の一例と考え方』

実際の現場を見据えて、ということで硬いタイトルをつけてしまいましたが、予想以上に柔らかい雰囲気で適度に笑いも生まれて。

難しいテーマを掲げてしまったにも関わらず、皆さん熱心に聴いて下さって、少なくとも実りある時間にはなったかなと思います。

話し方・間合い・事例の出し方などなど。

どれも本当に大切です!

①仕事

②生活

③困り事

依頼された内容をいかに分かりやすく、楽しく、まるでその場に(一緒に)いるかのように、リアリティをもって伝えるか。

福祉を学び、その道を志す方々にどういった第1印象を届けるか。これは本当に重要です。

言ってみれば僕が他の人(障害のある方)と関わる時のハードルの高さを決めているんだと思うと、本当に身が引き締まりますよね。

来月は1年生32人。

もっといい授業を届けます!

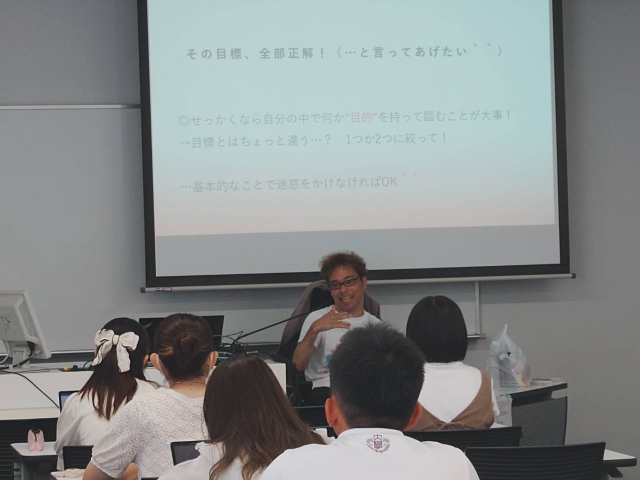

2023年7月 早稲田大学 人間科学部2年生

昨年の夏に地元のFMラジオに出演させていただいた際、オンライン収録でご一緒した先生からの依頼。

「夏休みに(高齢・障害・児童)各分野の実習に行く学生たちに経験を伝えてほしい」

ということで、タイトルは【実習前に考えるユーザーと実習とみんなの気持ち】

実習に対する不安を少しでもワクワクに変換すべく、構成は以下のとおり。

- 自己紹介

- 僕のことどう思う?

−かわいそう・大変そう・楽しそう・変なやつが来た(笑)・どう対話したらいいか分からない - 今伝えたい、僕の想い(障害を忘れられる瞬間、何を頼んでどう頼まれるか)

- 日常生活で依頼しているサポート

- 実習の目的(※目標とのちがい)

- 心掛けてほしいことと、見守りの大切さ

- 最後にメッセージ

…ワクワクしながら相手の「やりたい」を引き出そう!

最初は緊張していた学生たちも、「どうやったら1人でできる?」という演習をする頃にはすっかり和やかに。ノリやハサミ、折り紙や菓子パンやおにぎり(自力で開けるとどうなる?)、最後は上着の着脱まで。

できない事実に落ち込むのではなく、どうしたらできるかを一緒に考える。

そんなスタンスを大切に、各々の実習を存分に楽しんでほしいと願っています。

2022年

2022年10月 北区内の小学校3年生 「総合学習」【みんなでいっしょに楽しむために みんなで できること】

今回もまた、親友の先生が夜に不定期開催しているオンラインコミュニティで繋がってお招きいただきました。

(※学校は本当に信頼性が命の場所なので、こうして繋げて下さることがとにかく有難いです🙏)

今回は3年生の総合学習!

今彼らは「誰もが楽しめるあそびやスポーツ、ルールづくり」について学習を進めていて、その導入や深化のために来てほしい…!と。

そこでこの日の授業ではいつもの内容に加え、「野球でキャッチャーまで届かない時」「サッカーで足が使えない時」「バスケットボールのゴールが高すぎて入らない時」など、具体的な場面を提示しアレンジを考えてもらいました。

単に「近づけばいい」「下げればいい」といった画一的な発想にとどまらず、「投げられるようになったら少しずつ距離を離していけばいいと思う!」といった声も上がり、嬉しくなりました^^

ダイバーシティやアダプテッドスポーツという言葉こそまだ少し難しい年頃かもしれませんが、大人がきちんと伝えれば子どもたちはしっかりと受け取ってくれるんですよね。

直後に行った「モルックで(握力の弱い車椅子の方でも)的を倒しやすくする方法を考える」ワークでも、さすがの発想を披露してくれました。

- 「ボクのこと見てどう思う?」(※同様の質問を最後にも)

- 車椅子でもできるスポーツ(eスポーツの紹介)

- ボクと一緒にスポーツするには?(※本文)

- ふだんの活動…ボクにできること、できないこと(クイズ形式)

- 1人暮らしのリアル…ヘルパーを使った生活

- 「どんな毎日になってほしい?」(※障害理解)

- 明日から使える「まほうの言葉」

運動会の練習などもあり先生方も忙しすぎて実はほとんど打ち合わせもできずに当日を迎えてしまったのですが、子どもたちは超積極的! 発言のシャワーで授業を盛り上げてくれました^^

後日お礼の電話までいただき、引き続き学習を見守り、「遊び開発研究アドバイザー」として子どもたちに寄り添っていくことになりそうです!

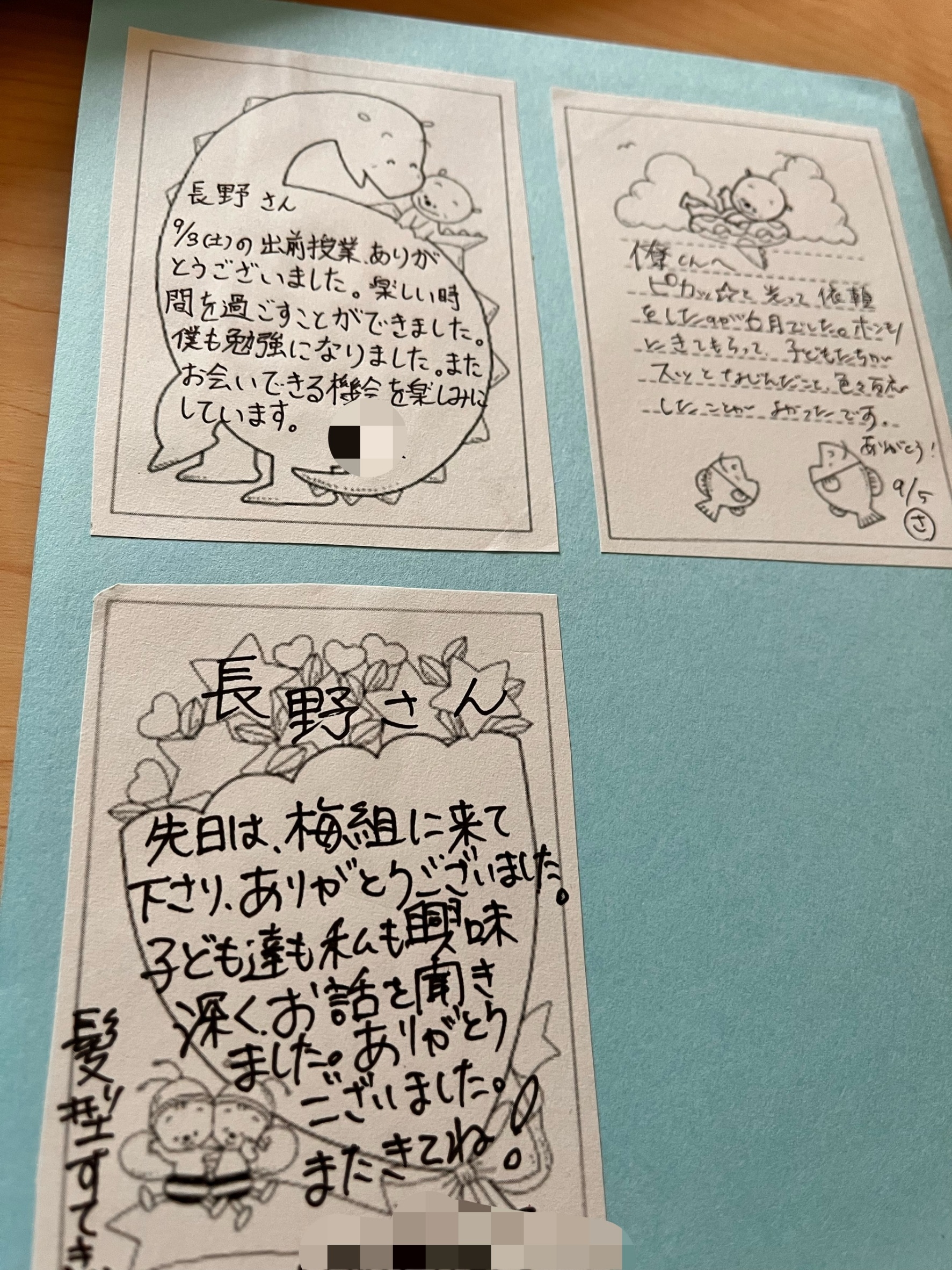

2022年9月 杉並区内の小学校(特別支援学級)1〜6年生「これは〇〇しやすい?それともしにくい??/ボッチャ大会」

夏休みから3日後、2学期が始まって間もないこの時期にご一緒したのは、なんと自身が小学校1年生から4年生までお世話になった特別支援学級の先生。あれから約25年(四半世紀)!肢体不自由から知的へと分野は変わりましたが、今でもその道で活躍されていることが僕は嬉しい!

「言葉よりも視覚やアクションで!」

僕にとってはいつもの武器が使えずに少しの不安もありましたが、そこは先生の巧みなリードでなんとか克服…!事前に僕の写真を見せてくれていたり、子どもたちの特徴を細かく共有して下さっていたりと、本当に助かりました。

また、視覚(情報)優位な子どもたちにとってキャラクターの効果は絶大!自己紹介の後は先生考案の【やっすい】と【にっくい】が登場し、使いやすさ・見えにくさ・運びやすさなどを体験を通して一緒に学びました。

その後、体育館で行われたボッチャ体験では、チーム別にスクエア(四角形)を形成。4方向から同時に投球することでスペースを目一杯に使うことで、コロナ禍でもみんなで一緒にボッチャを楽しみました。

低学年の子は枠に入るまで何度でも投球可などユニバーサルなルールもあったのですが、高学年の子もきちんとそれを受け入れていて、それもまた素敵でした^^

- 自己紹介

- 「これは使いやすい?使いにくい??」

- みんなでボッチャ!

「保護者の方々にもぜひ、いきいきと輝く先輩の姿を見せてほしい!」という校長先生の計らいで、3年ぶりの授業参観も実現した今回。

何を残せたかは分かりませんが、僕以上に輝く子どもたちを見て親御さんもきっと安心できたんじゃないかな。そんな場に居られたことに感謝。

これからも、ちょっとだけ先を照らすような誰かの道しるべになれたら嬉しいです。

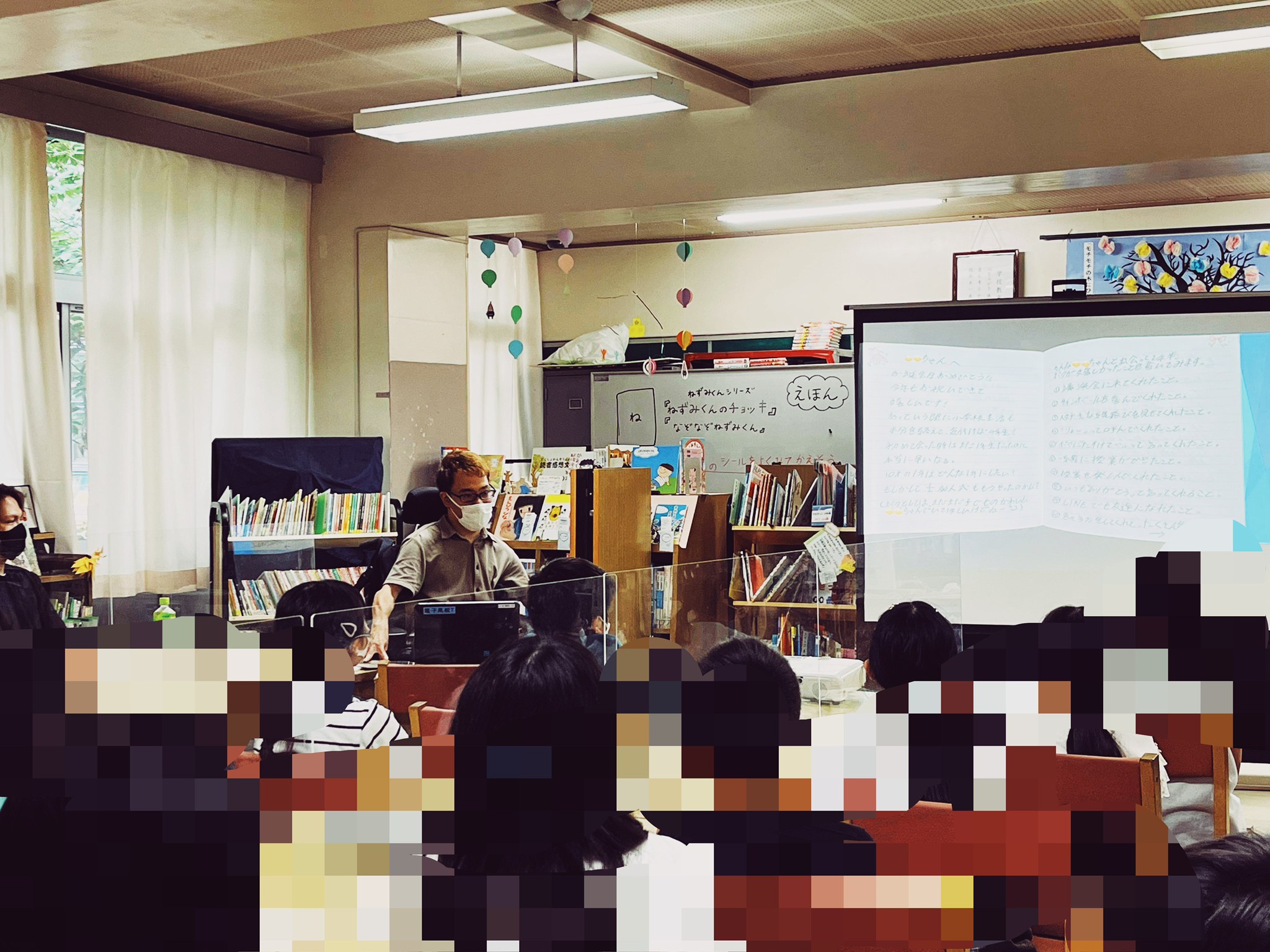

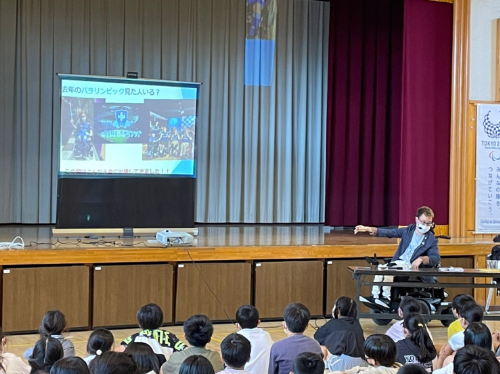

2022年7月 文京区内の小学校5年生 「総合学習」【ちがいも同じも真ん中に〜知ったからこそできること〜】

この日もまた、4年ほど前に出会った先生とのご縁で、当時隣のクラスの担任を務めていた先生との再タッグ!

「ひょっとしてゆっくりお話するのは初めてかも?」なんて思いながら臨んだ事前打ち合わせでは、児童の特長や学習状況などを大変丁寧に教えていただき、当日のイメージをしっかりと描くことができました。

「1階の教室を…!」ということで、図書室での授業もなかなかレアなケース。

こちらの学校でも、ご自分のクラスだけでなく学年全体を任せていただけるのは本当に嬉しいことです。

- スポーツってできるの?

- ボクとみんなの「同じところ」「ちがうところ」

- どんな生活をしているの?〈仕事とくらし〉

- ”しょうがい”ってなんだろう?

- ボクにとっての”レガシー”とは?

- いろいろな人が使いやすいもの〈ユニバーサルデザイン〉

- 1人ひとりが大切だよ!〜明日から使える魔法のことば

「低学年の頃から(特別)支援級の子は身近にいるけれど、関わり方に差がある」「強く当たってしまう子もいる」とのことでタイトルを少し変更し、【知ったからこそできること】という視点で、それぞれが自分のアクションにフォーカスできるようにしました。

そして、子どもたちがオリンピック・パラリンピックレガシーを学習済とのことで、僕にとってのレガシーとして「色々な人が混ざり合っている環境が当たり前になってほしい」と、写真を見せながら考えてもらいました。

質疑を交え、盛りだくさんの45分×2コマ。

これからも学習のつながりを意識しながら、担任の先生に良いバトンを渡せるように頑張ります。

2022年7月 足立区内の小学校4年生 「総合学習」【ちがいも同じも真ん中に〜しょうがいって何だろう?〜】

今年2月、友人の先生を介して繋がった方から学校を変えて再びの依頼。

今年度は4年生3クラス!1時間目から3時間までを使い、各クラスの子どもたちと丁寧に向き合いました。

(内容は大差なくとも)ご自分のクラスだけでなく学年全体を任せていただけるのは本当に嬉しいことです。

- スポーツってできるの?

- ボクとみんなの「同じところ」「ちがうところ」

- どんな生活をしているの?〈仕事とくらし〉

- ユニバーサルデザインってなんだ?

- 1人ひとりが大切だよ!〜明日から使える魔法のことば&”しょうがい”ってなんだ?〜

同様の内容を重ねながら常に意識するのは、「子どもたちにとってより分かりやすくするには(どうしたらよいか)?」ということ。

例えばユニバーサルデザインについて考える時、【色々な人がいるから色々なモノが必要だね!】と伝えるのか、【色々なモノがあればみんなが助かるよね^^】と導くのか。

今回は後者を採用したのですが、このようにこれからも細部までこだわって、より良い授業を目指していきたいと思います。

2022年6月 北区の小学校5年生 「総合学習」【ちがいも同じも真ん中に〜しょうがいって何だろう?〜】

大学の同級生より、「(車椅子の人の生活について考える授業に)ぜひ、来て!」

約10年ぶりの再会に、お互いを”先生”と呼び合う不思議な感覚。何より、いざという時に思い出してくれたことに大きな喜びを感じながら迎えた当日。

体育館にて2クラス合同、50人を超える子どもたちに、まずは約30分のおしゃべり。

「ユニバーサルデザインの学習につなげてほしい!」という要望もあり、いつもの話題に加えてメガネや車椅子を例に【必要な人】【(今はまだ)必要じゃない人】という話から、みんなにとって使いやすいモノやことが大事だね!と伝えました。

- スポーツってできるの?

- ボクとみんなの「同じところ」「ちがうところ」

- どんな生活をしているの?〈仕事とくらし〉

- ユニバーサルデザインってなんだ?

- 1人ひとりが大切だよ!〜明日から使える魔法のことば&”しょうがい”ってなんだ?〜

最後に再び行なった(ボクは)「かわいそう?」「大変そう?」「楽しそう?」といった質問では、またまた大逆転で8割以上の子どもたちが「楽しそう!!(に見える^^)」と回答。

その後に設けられた質問コーナーも「事前に考えていた」というだけあって、その手が途切れることはなく、『車椅子ならではの楽しみはありますか?』という切り込んだ質問も…!

授業の前後には校長室にて校長先生ともゆっくりとお話しさせていただき、子どもたちのために次につながる手応えも得られた充実の時間となりました。

2022年2月 足立区内の小学校2年生 道徳「まわりにいる いろいろな人」

久しぶりの低学年、2年生「道徳」の授業を2クラス連続で任せていただきました。

内容はもとより、前回に引き続き依頼されたのが「何でも聞けるお兄ちゃんとして来て下さい!」ということ。

私としてもただ1つ、「ちがうけど、こわくない^^」と思ってもらえればいいと、すべての声を受け止めるつもりで臨みました。低学年のうちはこれで十分なんです!

小さな頃の「そんなことあったな」が、やがて知識と結びついて「知っている」に変わる。

- スポーツってできるの?

- ボクとみんなの「同じところ」「ちがうところ」

- どんな生活をしているの?

- 1人ひとりが大切だよ!〜あしたから使えるまほうの言葉と、”しょうがい”ってなんだ?〜

こんな話をした後、子どもたちからは「長野さんにも楽しいことがあってよかった」。

同じところもしっかり伝わったみたいでホッとしています^^

2021年

2021年12月 大阪府大東市内の小学校3年生「バリアフリー体験教室」アシスタント

大阪府大東市が手掛けた教育事業「バリアフリー体験教室」にて、当事者講師の急募があり急遽東京から駆けつけ、【車椅子体験エリア】のサポートをさせていただきました。

子どもたちがペアになって体験するスタート地点で適宜、安全に留意する声掛けをした他、最初と最後にはそれぞれ5分程度スピーチも行いましたが、みんな素直で行儀よく、まっすぐに話を聞いてくれた姿が印象的でした。

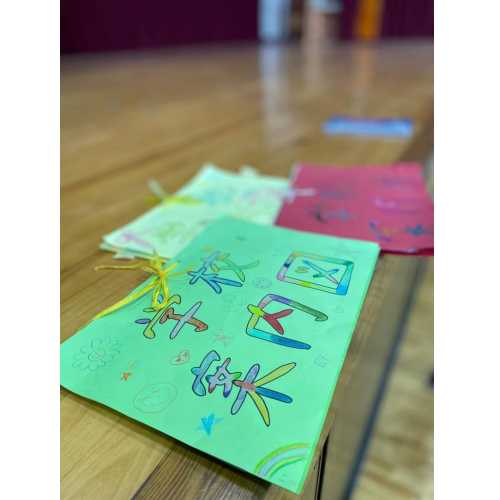

この日が学習のまとめということで、子どもたちが校内のバリア(フリー)をまとめて作った学校案内図をいただいたのですが、もらうのを躊躇ってしまうくらいの力作でした!

2021年10月 大田区内の小学校4年生「いろんな人が可能性を持っている!」

- スポーツってできるの?

- ボクとみんなの「得意なこと」「苦手なこと」

- どんな暮らしをしているの?

- 1人ひとりが大切だよね!〜まほうの言葉と、障害ってなんだ?〜

2021年9月 企業様より依頼を受け、多機能トイレの実証実験にモニターの1人として参加

2021年7月 大東文化大学「実生活とSDGs」(※後輩の文学部教育学科生に)

- バリアフリーとユニバーサルデザイン

- 学生時代のキャンパスライフ

- 僕にできるSDGs

2021年7月 日本女子体育大学「障害児と障害者スポーツ」(※オンライン)

- 学生時代に取り組んだスポーツ

- 日常生活×ユニバーサルスポーツ

- 1人ひとりの”障害”とどう向き合うか

2021年7月 千葉柏リハビリテーション学院 「未来の“先生”を目指す皆さんへ」

- 僕の動きをサポートしてみよう!(言われたことは全部やる!)

2021年6月 企業様より依頼を受け「車椅子ユーザーのトイレ事情」について同世代の難病YouTuberと対談

台本なしで1時間、赤裸々にトイレ事情を語りました。モバイルトイレのニーズについても…

2021年5月 企業様より依頼を受け「3.11と災害対策」

- 東日本大震災のリアルと教訓

- 災害時に不安なこと、あると嬉しいもの

2020年

2020年11月 国際学院埼玉短期大学 幼児保育科

- できる動き、できない動きを考えよう!

- 未来の現場で活かせること〜子どもの成長をイメージしよう〜

2020年11月 【介護の日】特別対談(※お相手は車椅子安全利用コンシェルジュの久内純子さん)

- 障害を忘れられる瞬間

- ヘルパーとの向き合い方

- 自分とちがう人たちがともに生きていく上で大切なコミュニケーションスキルとは?

2020年9月〜10月 朝霞准看護学校での臨床実習協力

1ヶ月にわたってメンバーを入れ替えながら

- バイタルチェック

- 食事

- 移乗

- 排泄

- 体位交換

- 口腔ケア

- ベッド上での洗髪

など、実際の患者さんに対する想定したケアを受けました。

オンラインでは主にヒアリングを通して身体の状態を共有し、支援に対するフィードバックを行いました。

2020年8月 多世代型介護付シェアハウス『はっぴーの家ろっけん』さんとのコラボイベント(※オンライン)

- 大人のための夏期講習「障害はおもしろい!!」

2020年5月 世田谷区内の体育大学「障害児と障害者スポーツ」(※オンライン)

- 私とスポーツ

- 社会人になってからのスポーツ

- 普段の生活について

2019年

2019年10月 大東文化大学「 障がい学生支援1daysトレーニング」(※OB講演枠)

~聴覚障害者に対するノートテイカーボランティア[有志]育成プログラム~

- 自己紹介

- いつも伝えている12の想い

2019年10月 板橋区内の小学校4年生 「総合的な学習の時間」(※3クラス連続)

- どんな毎日になってほしい?

- みんなに言ってもらえるとうれしい「まほうの」言葉

- 普段の生活について

2019年5月 千葉柏リハビリテーション学院(※2コマ連続)

- 障害って何?

- ”機能障害”と”障害”の違い

- 事例検討

- 質疑応答

2019年5月 大東文化大学 「介護等体験の研究」

- 障害って何?

- これまでの「バリアフリーやユニバーサルデザインに向けた取り組み」

- 介護体験先である「特別支援学校のリアル」

2019年2月 筑波大学附属 桐が丘特別支援学校 高等部 「自立生活講話」

- 何のために制度を使うのか

- 制度とは何か

- 肢体不自由者として一般就労をしてみて感じたやりがいと難しさ

- これまでの歩みと、活用した制度

- 一人暮らしに向けたアパート探しの実態

2018年

2018年10月 足立区内の小学校4年生 オリンピック・パラリンピック特別授業(※2クラス連続)

- どんな毎日になってほしい?

- みんなに言ってもらえるとうれしい「まほうの」言葉

- 普段の生活について

2018年7月 横浜市立金沢高校

- 僕の人生・これまで

(講演依頼テーマ:「頑張っている人は自分だけじゃない」ことに生徒に気付かせてほしい)

2018年6月 大東文化大学 「教育学概論」

- 大学生活で困ったらどうする?

- 自立とは依存先を増やすこと

- 相談の大切さ

- 困っている子どもや保護者のケア

2018年5月 大東文化大学「介護等体験の研究」

- 人には誰にも「障害を忘れられる瞬間」がある。

- SOSは辛くなる前に!

- 相手の「気持ちのハードル」をどう下げるか

2018年4月 港南小学校4年生 ユニバーサルキャンプTOKYO

- みんなにはボクがどう見えていますか?

- 「ちがい」について

2018年4月 大東文化大学 ゼミOBとして

- 人生にはいくらでも選択肢がある

2017年以前

2017年6月 大東文化大学「介護等体験の研究」

- “しょうがい”についての話

2016年12月 大東文化大学 ゼミOBとして

- 周囲(学生)の「気持ちのハードル」をどう下げるか?

- 自分の要望を「みんなの要望に」

2016年11月 東園自動車教習所(新座市)

- うつ病経験から思うこと

- 障害を持って、仕事をする上での心構え

- 何を頼んで、どう頼まれるか

2016年8月 東園自動車教習所(新座市)

- 学生生活について

- ヘルパー育成について意識していること

2015年7月 光明特別支援学校チャレンジセミナー パネリスト

- 大学生活のイメージ・希望をもてるように

- その先の進路にどのようにつながっていくのか・つなげていくのか

- ディスカッション・質疑応答

2014年10月 筑波大学附属 桐が丘特別支援学校 5・6年「総合的な学習の時間」

- 自分から動くことが大切

- 手伝ってもらったり、協力してもらったりしたらきちんとお礼を伝えよう

- 自治体(市区町村)ごとのサービス支給量について

2014年8月 筑波大学附属 桐が丘特別支援学校 教職員研修「福祉制度とともに生きる」

- 福祉サービス全体が申請主義であること

- 各種サービスの手続きについて

- 自治体(市区町村)ごとのサービス支給量について

2013年10月 筑波大学附属 桐が丘特別支援学校 高等部「自立生活講話」

- 目的を持った上で最大限の努力をしてみよう!

- いかに上手に周囲の人に援助を求められるかが大切です。

- 困った時は1人で悩まず、家族や友人、先輩や先生方などに相談することも決して恥ずかしいことではありません。

著書

講演内容やオンライン講演会についてもお気軽にお問い合わせください。

ご依頼をいただいた後、実施時期や講演内容について、できる限り打ち合わせさせていただきたいと思っています。

可能な限り皆様のご要望に沿った形で実施するため、こちらから質問させていただくこともあるかもしれませんが、ご協力の程よろしくお願い致します。